国際旅客船の新たな拠点となる岸壁工事。

海洋技術建設株式会社/横浜港大黒地区岸壁 (-12m)(改良)築造工事(神奈川県横浜市)

海洋技術建設株式会社

工事部

課長 足立 雅宏さん

水害から守るための護岸や橋梁の土台となる下部工など、これまで42の現場に携わる。保有資格も「1級土木施工管理技士」「一級小型船舶操縦免許」ほか多数。そんな経験豊富な足立さんに、海洋土木の仕事内容や魅力を語っていただいた。

波止場の岸壁改良工事で

「超大型客船」の受け入れを。

近年、客船の巨大化が著しく、「超大型客船」と呼ばれるクルーズ船が立て続けにデビューしています。訪日外国人数の増加と同時に、クルーズ船の需要も年々高まっており、国土交通省(以下、国交省)が発表した速報値によれば、2017年の訪日クルーズ旅客数は前年比27.2%増の253.3万人、クルーズの寄港回数は前年比37.1%増の2765回と、いずれも過去最高を記録しました。国交省では、「明日の日本を支える観光ビジョン」(2016年3月30日)に掲げられた目標「訪日クルーズ旅客数を2020年には500万人」の実現に向け、クルーズ船受け入れのさらなる拡充に力を注いでいます。

今回、私が施工管理技士として携わったプロジェクトも、この取り組みのひとつです。その内容とは、横浜港で、鶴見区の大黒ふ頭に新しく客船ターミナルを設け、出入国手続きを行うCIQ(税関・出入国審査・検疫)施設も整備するというもの。多くの業者が関わり、さまざまな施工が行われる中で、私たちもその一工事を担いました。

物流拠点である大黒ふ頭が

客船ターミナルに選ばれた理由。

現在、横浜港のメインターミナルである大さん橋ふ頭の長さは450m。そのため、全長300m超えの大型客船であっても、長さの面だけで見れば港に着けること自体は可能ですが、大きな船はその分高さもあります。横浜ベイブリッジの橋桁、つまり海面から橋の下辺部分まで55mでは高さが足りず、橋の下を通過できません。現存する船だけでも、ベイブリッジをくぐれない大型客船が多数あるのが課題となっています。

そこで、こうした客船の受け入れ策として持ち上がったのが、大黒ふ頭の利用です。大黒ふ頭であれば、横浜ベイブリッジよりも手前の東京湾側にあるため、橋を通過する必要がなく、大型客船も着岸させることができます。これまで、東京湾の物流拠点となっていた大黒ふ頭を、客船ターミナルとしても利用することとなりました。

横浜ベイブリッジの高さ55m以上の大型客船は橋の下を通ることができず、港の内側に位置する大さん橋ふ頭を活用できない。過去に「クイーン・エリザベス」が大さん橋ふ頭へ入港した際にも、海面が低くなる干潮時を狙っての寄港となった。

大黒ふ頭の客船ターミナルは、2017年から改良工事がはじまり、自動車専用船岸壁を利用して築造された。

約6,500名もの作業員が関わる

大規模な工事を円滑に進めるために。

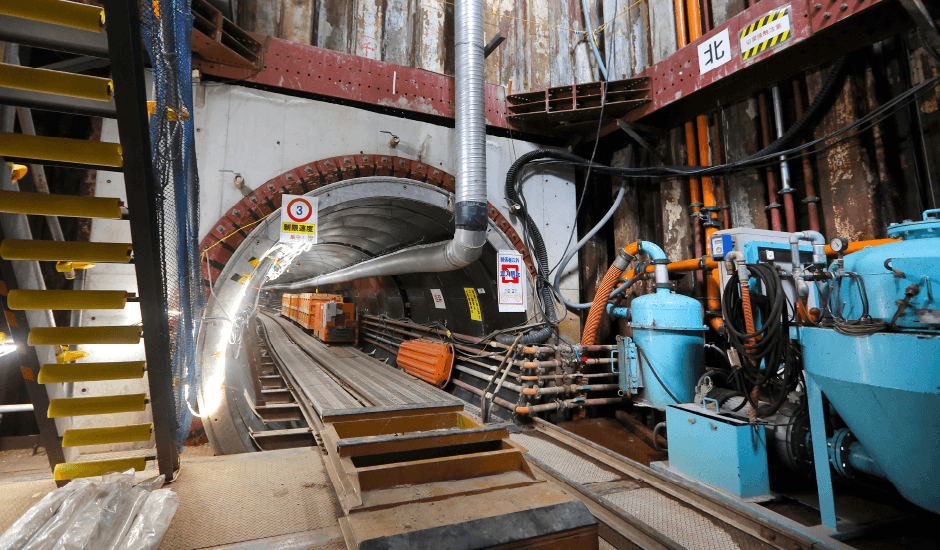

本工事の発注者は国交省で、元方事業者を介し、「施工全般」「解体・土工」「地盤改良」の3部門に分け、当社を含めた3社が施工管理会社として携わりました。当社が担当したのは岸壁工事の施工全般。もともと「水深-7.6m」だった岸壁を「水深-12.0m」まで増深するという工事内容です。

工期は2017年10月から2019年3月までの1年5カ月と短く、外国客船の入港がすでに決まっているため、工期に必ず間に合わせなければいけない状況でした。そこで、当初の計画よりも作業の安全性と効率を確保するため、海上でのクレーン作業にはハーフアップ台船を、杭の打設には油圧式バイブロハンマーを使用する工程に変更。また、通常であれば順番に各工程を行うところを、各部門が複数の工程を並行することで工期短縮を図りました。こうして円滑に施工を進めるには、より綿密な事前計画が重要となります。さらに、私たちが携わった今回の工事は、協力会社18社、のべ6,500名の作業員が関わる大規模なもの。工事の規模が大きくなればなるほど、作業員も機械も膨大な数が必要となり、大幅な調整もしなければなりません。工事を実施する3カ月前にはしっかりと事前計画を立て設備環境を整えたこと、そして長年築き上げてきた協力会社との信頼関係と実績をもとに万全の連携体制を組んだことで、工期までに無事間に合わせることができました。

同ターミナルは、出入国手続きを実施するCIQ施設も整備され、2019年4月から本格的に運用が開始される。完成後は22万t級の超大型客船の受け入れも可能になる。

「ハーフアップ台船」(写真上)は、台船上にクレーンやバックホウなどの重機を搭載可能。4隅にピンローラー・ラック式スパッドを配備し、海上でも安定して作業ができる。

「超大型油圧式バイブロハンマー」(写真下)は、鉛直方向に振動を発生させて大きな威力を発揮することで、しっかりと杭の打込みができる。

※どちらも日本で数隻しかなく、最も大型のものを本工事で導入した。

自然を相手にする仕事だからこそ、

不測の事態にも、柔軟な対応が大切。

本工事の内容は「水深-12.0mまで増深すること」ですが、単に海底を掘削するだけではなく、老朽化した岸壁・桟橋の一部を撤去して新たに岸壁を築造し、水深-12mの動圧でも耐えられるよう強度も上げる必要がありました。事前調査からはじまり、桟橋や障害物を撤去する、鋼管矢板と呼ばれる円形の杭を横並びでかみ合わせながら打設し杭だけで壁をつくる、新たに土を流し埋め立てる、海水でも対応できる特殊なコンクリートを使用し岸壁を築造するなど、さまざまな施工に携わりました。

護岸壁となる鋼管矢板は、1本あたり長さが約1m、海底面からの高さが45mのものを139本使用。大きな素材のため、1日に2~3本ほどしか打つことができず、打設だけでも約3カ月はかかります。さらに土木は自然を相手にする仕事なので、もともとの計画通りにいかない場合もあります。この現場でも、実際に工事に着手して初めて、岸壁改良する一部の箇所に障害物となる30cm~1mの石があることがわかり、杭が打てないという状況に立たされました。また無理に掘りおこしたり取り除いたりしてしまうと、護岸が崩れてしまう可能性があります。そこで、打設の前に「杭よりも大きな直径の大きなパイプを回しながら地面に入れ、石の層を抜き取ったうえでパイプの中を掘削し、新しい土に置き換える」という工程を追加して対応しました。このように、設計通りの工事ができるかどうかの検証や調査を行い、難しいときには新たな工法を提案して協議することも、私たち施工管理技士の大事な仕事です。

海の中は、ダイバー作業員が水中で作業。コンクリートは水中コンクリートを、鉄筋はさびを防ぐため防錆(ぼうせい)塗装されたものを使い、特殊な資材で岸壁がつくられる。

もともと、このエリアには桟橋が設けられており、桟橋を撤去後、海側と陸側に鋼管矢板(杭)を打ち込んだ。その後、杭と杭をつなぎ、タイロープ(タイワイヤー)を通して留めることで、岸壁が崩れないよう強度を高めた。

安全かつ円滑な施工に

必要とされるコミュニケーション。

施工管理の仕事は、発注者をはじめ、協力会社の作業員など、業種も年齢もさまざまな人と関わります。だからこそ、知識や技術はもちろんですが、協調性やコミュニケーション力も大切です。作業前に誰よりも早く現場に来て掃除したり、工具を揃えたりと、使いやすく快適な環境をつくる。自ら元気よく挨拶して、作業員と言葉を交わす。そうした日々の積み重ねがより良い関係づくりにつながるのだと感じています。私たち施工管理技士は、安全かつ円滑に施工するために、各セクションを調整し、全体をまとめる、いわばコーディネイト役。どの案件においても、「楽しい現場」をモットーに、各協力会社の作業員にプロとしての能力を最大限発揮してもらえるように努めています。こうして、自分ひとりではなく、多くの人とつくり上げていくやりがいはひとしおです。

経験を重ねるたびに、

大きくなっていく楽しさと感動。

「土木」でも、陸上の「都市土木」と海の「海洋土木」で、それぞれの醍醐味があると思います。海洋土木であれば、いつも見慣れた景色も、海側から見るとまったく違う世界になることがとても新鮮ですし、大きなスケールの構造物の工事に最初から最後まで携わることができます。ひとつの現場が終わり、最後にもう一度、自分がつくったものをその目で見たときに味わう感動は、この仕事ならではの魅力です。

まさに、「長年の経験がものを言う」のが土木の仕事。パソコンで検索して答えが出てくるものでもなければ、すぐに身につけられるものでもありません。日々違う環境のなかで試行錯誤しながら案件に携わり、より良い方法を考え工程に反映していく、その経験の積み重ねが自分自身のスキルアップにつながります。もちろん大変さはありますが、それ以上にやりがいも大きく、面白みも尽きない仕事です。何事にも言えることですが、挑戦して、経験して、初めてわかることがたくさんあります。土木の世界に、まずは一歩踏み出してみてください。そして、この仕事ならではの感動や、より良いものづくりを追求し続けていく楽しさを、若いみなさんにもぜひ味わってほしいと思います。

海洋技術建設株式会社

東京都江戸川区と神奈川県横浜市に拠点を構え、構造物工事、海底管工事、解体・撤去工事、護岸工事など、海に関わる土木工事一式請負を担い幅広いプロジェクトに携わる。東京湾を中心に、関東、東北、中部地方のほか、国内だけに及ばず、海外での工事も手がけている。発注者をはじめ、協力会社、地域の方々、同社の社員など、「すべての人との輪」を大切にする、地域密着型の建設会社。2019年で設立20周年をむかえるにあたり、社員一同さらなる飛躍をめざす。

WEBサイト:http://www.kaiyou-t.co.jp/

2019年4月掲載

ドボクを語る 一覧

-

浸水被害のない、

安全な街をめざす下水道管整備。吹田市/

吹田市公共下水道事業 岸部幹線整備工事第1工区 -

水害から街を守る、

地域住民待望の水門工事。株式会社 竹中土木/

相長川水門築造工事(京都府福知山市) -

新たな交通の大動脈となる

橋梁(きょうりょう)工事。川田工業株式会社/新名神高速道路 八幡ジャンクションBランプ1号橋他4橋(鋼上部工)工事

-

高速道路網の充実化で、

さらなる安全と快適を。奥村組土木興業株式会社/

新名神高速道路 川西インターチェンジ工事 -

国際旅客船の新たな拠点となる

岸壁工事。海洋技術建設株式会社/横浜港大黒地区岸壁 (-12m)(改良)築造工事(神奈川県横浜市)

-

地域発展の期待を背負う、

一般有料道路の4車線化。日本ファブテック株式会社/湯浅御坊道路 広川橋他6橋(鋼上部工)工事

-

水害に強い街をつくる、

河川付替え工事。株式会社冨島建設/

小田川付替え南山掘削他工事